« Mieux vaut prévenir que guérir » Journée mondiale de la santé

« Mieux vaut prévenir que guérir » cet adage résonne encore plus fort au lendemain de la journée Mondiale de la Santé.

La prévention est la grande oubliée des politiques publiques et aujourd’hui, face à cette pandémie, il n’existe aucun remède sauf à prévenir grâce aux gestes barrières, au port d’un masque et au confinement.

SAF France souhaite un changement de paradigme en santé vers une véritable politique préventive.

15 000 bébés naissent chaque année en France handicapés par l’alcool et la liste de leurs soucis est longue : troubles du comportement, de l’apprentissage, de l’insertion… Alors que le Canada et les États-Unis, conscients des répercussions sociales dramatiques, on fait de l’alcoolisation fœtale un enjeu primordial, la France refuse encore d’ouvrir les yeux.

Aujourd’hui, au moins 1,3 million de Français sont atteints du Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) et autres Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF) et le coût pour la collectivité est évalué chaque année à plus de 20 milliards d’euros.

Prévenir le SAF et les autres TCAF, c’est investir dans les générations futures et respecter le droit des enfants à l’égalité des chances.

Tout comme l’Académie Nationale de médecine le recommande : prévenons, formons, diagnostiquons, accompagnons les mères et les familles, et faisons du SAF, une grande cause nationale.

#AlcoolGrossesseParlonsen.

COVID19 – SAF France se mobilise pour les mamans en souffrance

** COVID19 – SAF France se mobilise pour les mamans en souffrance **

SAF France souhaite apporter son soutien aux femmes enceintes qui traversent actuellement des moments difficiles, éprouvants, instables au sein de leur foyer.

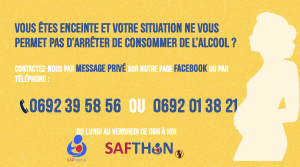

➡️Vous êtes enceinte et votre situation ne vous permet pas d’arrêter de consommer de l’alcool ?

➡️Vous souhaitez aider une de vos proches qui ne peut pas s’arrêter de consommer de l’alcool pendant sa grossesse,

Notre équipe d’accompagnement vous propose une écoute active et soutenante pour mieux traverser cette période.

Une cellule d’écoute est disponible au 06 92 39 58 56 ou au 06 92 01 38 21 ou en en MP du lundi au vendredi de 9 h à 16 h #AlcoolGrossesseParlonsEn

Municipales 2020 : SAF France invite les candidats à signer le plan de prévention du Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF)

En signant le plan Prévention SAF 2020, les candidats s’engagent à mobiliser les moyens de leur commune afin d’éradiquer ce fléau évitable qui touche au moins 2% de la population soit 1,3 million de Français.

Échecs scolaires, délinquance, prédisposition à l’alcoolisme, épilepsie, difficultés d’insertion dans la société… Voici quelques-uns des 400 fléaux évitables que connaîtront les 15 000 enfants Français nés en 2020 atteints du Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) et autres Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF). Et le coût pour la collectivité est évalué chaque année à plus de 20 milliards d’euros pour la France.

La honte, le déni médical et collectif vis-à-vis de cette maladie empêche de prévenir les jeunes, les femmes et de diagnostiquer les personnes porteuses.

Pour vaincre ce tabou, il est important que les candidats s’engagent à reconnaitre ce fléau dans leur commune, à participer activement à sa prévention et à accompagner les femmes en difficultés avec l’alcool.

En signant le plan de prévention SAF 2020, les candidats aux élections municipales s’engagent à :

- mobiliser tous les moyens possibles de leurs communes, pour le SAFTHON

- développer des ateliers de proximité pour les mamans en difficulté avec l’alcool

- soutenir la prévention des TCAF dans toutes les écoles primaires de leurs communes.

Pour s’informer, s’engager et signer, les candidats sont invités à écrire à l’adresse suivante : planSAF2020@gmail.com et/ou par téléphone au 0692 42 13 63.

Un suivi des engagements pris par chaque maires élus sera mis en place après les résultats des élections municipales.

Téléchargez la Lettre ouverte

La liste des signataires :

Paris

David Belliard 1

Nancy

Patricia Melet 1

Morlaix

Jean-Paul Vermot 1

Strasbourg

Catherine Trautmann 1

| BRAS PANON | 1 |

| Jeannick Atchapa | 1 |

| CILAOS | 2 |

| Jacques Techer | 1 |

| Olivier Picard | 1 |

| ENTRE DEUX | 1 |

| Gérard Clain | 1 |

| LA POSSESSION | 2 |

| Stéphane Randrianarivelo

Vanessa Miranville |

2 |

| LE PORT | 2 |

| Firose Gador | 1 |

| Pierre Verges | 1 |

| LE TAMPON | 4 |

| Isabelle Musso | 1 |

| Nathalie Bassire | 1 |

| Virginie Grondin | 1 |

| Yannis Lebon | 1 |

| LES AVIRONS | 2 |

| Roseline Lucas | 1 |

| Eric Ferrere | 1 |

| SAINT-BENOIT | 4 |

| Daniel Amouny | 1 |

| Florent Picard | 1 |

| Jean-Luc Julie | 1 |

| Valérie Payet-Gangnant | 1 |

| SAINT-DENIS | 2 |

| Didier Robert | 1 |

| Yvette Duchemann | 1 |

| SAINT-LEU | 2 |

| Sylvie Comorassamy | 1 |

| Thérésien Mouny-Latchimy | 1 |

| SAINT-LOUIS | 4 |

| Cyrille Hamilcaro | 1 |

| Jean Piot | 1 |

| Philippe Lainin Rangama | 1 |

| Yvan Dejean

Juliana M’Doihoma |

1 |

| SAINT-PAUL | 1 |

| Huguette Bello | 1 |

| SAINT-PHILIPPE | 1 |

| Olivier Rivière | 1 |

| SAINT-PIERRE | 4 |

| Emmanuel Doulouma | 1 |

| Imrhane Moullan | 1 |

| Jean-François Sarpédon | 1 |

| Virginie Gobalou | 1 |

| ETANG SALE | 2 |

| Gilles Clain | 1 |

| Mathieu Hoarau | 1 |

| SAINT-ANDRE | 3 |

| Joé Bédier | 1 |

| Serge Camatchy | 1 |

| Sylvie Moutoucomorapoulé | 1 |

| SAINTE ROSE | 1 |

| Sully HOARAU | 1 |

| Total général | 43 |

Pourquoi un partenariat entre SAF France et Prévention et Modération ?

Cher(e)s tous,

La publication récente dans la presse et sur les réseaux sociaux, par l’association de producteurs de boissons alcoolisées « Prévention et Modération » d’un communiqué mentionnant le partenariat avec SAF FRANCE et les quelques réactions que cela suscite, nécessite quelques clarifications.

Depuis deux ans, nous sommes en relation avec les représentants des producteurs de boissons alcoolisées. Ceux-ci ont pris contact avec SAF FRANCE à la suite d’une injonction du Président de la République qui leur avait demandé de travailler de façon réelle à la prévention des effets nocifs liés à la consommation d’alcool. Un accord de partenariat a ainsi pu être trouvé, laissant notre association libre quant à notre mode d’action et aux messages que nous voulons faire passer.

Cependant nous comprenons les interrogations autour de cette association. C’est pourquoi nous souhaitions dans ce courrier, vous partager les raisons qui nous ont amené à accepter ce partenariat :

- Il nous semble être à ce jour la seule solution réaliste et efficace pour que notre message soit entendu et largement diffusé, incitant ainsi les pouvoirs publics à enfin prendre leurs responsabilités.

- Devant ce fléau qui hypothèque la société de nos enfants et petits-enfants, il y a aujourd’hui une co-responsabilité* de l’ensemble des parties concernées qui ne reconnaissent toujours pas le problème.

- Nous, familles expertes, professionnels de la santé, du social, de l’éducation, de la justice, lançons un cri d’alarme face à l’action trop timide vis-à-vis de ce problème.

Les experts de SAF France travaillent depuis 30 ans sur le SAF et autres TCAF qui touchent au moins un bébé chaque heure en France

- Dès 2004, ces experts, en appui scientifique de la Sénatrice Anne-Marie Payet dans les commissions parlementaires, convainquent le gouvernement de se préoccuper de ce problème de Santé publique. Ils sont à l’origine des 4 lois A.M. Payet dont l’apposition du logo sur les bouteilles d’alcool. Cependant, la bataille de la taille du logo sur les bouteilles n’est pas à la hauteur des enjeux.

- En 2005, ils obtiennent le prix national de lutte contre l’alcoolisme pour un modèle de prévention secondaire (REUNISAF) auprès des femmes malades de l’alcool.

- Pour vaincre le déni et les méconnaissances, SAF France invite les meilleurs experts mondiaux lors de 3 colloques internationaux en France et organisent une mission exploratoire au Canada en 2015 avec INPES, CNSA, MILDT, afin de montrer une approche préventive globale (sanitaire, sociale, scolaire et judiciaire) coordonnée par un Centre Ressource spécifique.

- SAF France est ainsi à l’origine des deux premiers centres ressources expérimentaux en France, malheureusement développés avec une vision trop sanitaire et trop centrée sur les addictions.

- Depuis 2007, tous les ministres de la santé ont été interpellés ainsi que certains autres ministres concernés (Éducation Nationale, Justice) et les président(e)s de la MILDT et la MILDECA sans aucun engagement fort depuis 12 ans.

Le SAF et les TCAF concernent au moins 650 000 français. Plus de 400 pathologies sont liées à l’exposition in utéro à l’alcool et cela coûte près de 10 milliards d’euros à la France chaque année.

Et tout cela est totalement évitable.

Les familles concernées et SAF France ont lancé le SAFTHON depuis 3 ans car rien n’est fait ou trop peu pour diagnostiquer, accompagner et surtout prévenir.

Nous demandons, comme le souhaite l’Académie Nationale de Médecine, d’en faire une grande cause nationale et de mettre en place un programme global** avec entre autres un centre ressource dans chaque région française sur le modèle canadien.

Nous ne pouvons plus attendre et en cela nous acceptons l’aide de toutes les personnes qui souhaitent venir à bout de ce fléau pour le droit des femmes et des enfants. Il y a urgence, nous n’attendrons plus.

Collectivement votre,

Dr Denis Lamblin

Président

*Charte internationale pour la prévention de l’Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale

** Synopsis envoyé à Mme Agnès BUZYN en Septembre 2017

CHARTE INTERNATIONALE SUR LA PRÉVENTION DE l’Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (ETCAF)

CHARTE INTERNATIONALE SUR LA PRÉVENTION DE l’Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (ETCAF)

Egon Jonsson « a », Amy Salmon « a», Kenneth R Warren « b »

La première conférence internationale sur la prévention de l’ETCAF s’est tenue du 23 au 25 septembre 2013 à Edmonton, Alberta, Canada. La conférence a abouti à la production, l’approbation et l’adoption de la Charte Internationale sur la prévention des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (ci-jointe), et ce par plus de 700 personnes venues de 35 pays du monde entier incluant hauts fonctionnaires du gouvernement, chercheurs et décideurs politiques, cliniciens et autres soignants de première ligne, parents et familles et peuples autochtones. Elle est présentée, à toutes les parties concernées au sein de la communauté internationale, comme un appel à des mesures urgentes pour prévenir l’ETCAF.

L’ETCAF est un grave problème sanitaire et social, mais aussi éducatif et judiciaire, qui touche individus, familles et sociétés à travers le monde. C’est un syndrome causé par la consommation d’alcool pendant la grossesse. Il n’y a pas de quantité minimale connue d’alcool sans danger pour l’embryon et le fœtus ; ceux-ci peuvent subir d’importants dégâts cérébraux ainsi que des anomalies physiques à cause de cette exposition. Alors que l’intervention précoce et l’accompagnement adapté peuvent améliorer l’évolution des personnes atteintes de TCAF, la combinaison des troubles cognitifs, comportementaux et physiques peut avoir des conséquences dévastatrices pour l’individu, la famille et les autres personnes s’occupant d’eux (1).Les TCAF durent toute la vie.

La cause et les conséquences de l’ETCAF sont connues depuis une quarantaine d’années, pourtant l’ETCAF continue de toucher des millions de personnes à travers le monde : 1 sur 100 nouveau-nés (2).Dans les pays où la consommation d’alcool chez les femmes en âge de procréer est plus répandue, la prévalence de l’ETCAF peut être nettement plus élevée. C’est une préoccupation majeure dans certaines populations (3).

L’ETCAF est évitable. Cependant, l’un des obstacles majeurs à une prévention efficace est le manque de connaissance sur l’existence de ce syndrome et des risques associés à la consommation d’alcool par les femmes durant leur grossesse. L’opinion publique et les informations contradictoires issues de différentes études sur les quantités d’alcool présumées sans danger consommées par la mère, apportent de la confusion et contribuent à l’échec de la prise de conscience des risques de TCAF. Les recherches fondamentales ont clairement établi que même une consommation faible ou modérée d’alcool peut traverser le placenta et altérer le développement normal de l’embryon et du fœtus. Une consommation forte ou fréquente d’alcool augmente le risque de mettre au monde un enfant porteur de TCAF (4).

Les personnes atteintes de TCAF sont confrontés, en raison de ces troubles, à des difficultés supplémentaires telles que la rupture des liens familiaux, l’échec scolaire, le chômage, le vagabondage, l’abus d’alcool et de drogues (5).Les adolescents et les adultes atteints de TCAF sont à haut risque d’être confrontés au système judiciaire aussi bien comme contrevenants que comme victimes (6). Nombreux finissent en prison, récidivent et sont eux-mêmes victimes (7).La charge financière de l’ETCAF sur les familles, les communautés et les gouvernements, est lourde. En raison de leurs besoins complexes, les personnes atteintes de TCAF requièrent l’intervention répétée des institutions sanitaires, sociales, éducatives, juridiques et pénitentiaires. Les coûts financiers associés ne sont pas supportables pour de nombreux pays. Le coût de l’ignorance et de l’imprévoyance augmentera de plus en plus la pression sur les ressources limitées de la société (8).

Bien que la consommation maternelle d’alcool pendant la grossesse soit la cause directe de l’ETCAF, les causes sous-jacentes à l’alcoolisation pendant la grossesse sont nombreuses (9). Notamment, pour les femmes, le manque d’informations sur les risques liés à la consommation d’alcool pendant la grossesse, ou avant que celle-ci ne soit connue, la dépendance à l’alcool, les problèmes de santé mentale non traités et les incitations sociales à la consommation. Les facteurs sanitaires complexes, sociaux et biologiques, incluant la génétique,la pauvreté, la malnutrition le manque d’insertion sociale et d’autonomie personnelle, affectent la consommation d’alcool et la gravité des conséquences fœtales. Le risque que la grossesse soit exposée à l’alcool est aussi lié aux expériences de vie négatives, à la violence à l’égard des femmes, aux traumatismes, au stress et à l’isolement social. Quelles que soient les raisons de l’alcoolisation des femmes pendant la grossesse, des stratégies efficaces de prévention de consommation d’alcool pendant la grossesse doivent être identifiées et adaptées au contexte social, économique et culturel de chaque communauté.

L’opinion répandue que l’ETCAF est simplement dû au choix personnel de la femme est un obstacle majeur à l’efficacité des efforts de prévention. Les hommes ont aussi une responsabilité. La consommation d’alcool des femmes, et donc l’ETCAF, surviennent dans un vaste contexte d’incitation familial, culturel et social. Les conjoints, qui manifestent peu ou pas de soutien pendant la grossesse et qui peuvent aussi eux-mêmes abuser de l’alcool, devenir violents et exiger que leurs compagnes enceintes s’alcoolisent avec eux, partagent la responsabilité de ce problème. Les normes sociales qui encouragent la consommation d’alcool chez les femmes enceintes sont aussi responsables de l’augmentation du risque d’ETCAF. Les prestataires de soins de santé et de services sociaux sont responsables quand ils n’informent pas sur les risques liés à la consommation d’alcool pendant la grossesse, n’apportent pas aux femmes une aide concrète à l’abstinenceou n’assistent pas les familles pour leur assurer une alimentation adéquate pendant cette période cruciale. La publicité pour les boissons alcoolisées, qui cible les femmes en âge de procréer, sans mise en garde sur l’utilisation de ces produits pendant la grossesse, est aussi responsable. La société est responsable de son incapacité à aider la femme enceinte à affronter peur, angoisse, violence, malnutrition et problèmes de santé par des moyens autres que la consommation d’alcool. Les risques liés aux déterminants fondamentaux de la santé sont un enjeu sociétal.

Cette charte appelle les gouvernements à prendre des mesures pour accroître la sensibilisation sur l’ETCAF et sur les risques liés à la consommation d’alcool pendant la grossesse. Les gouvernements doivent promouvoir un message cohérent sur la prévention de l’ETCAF basé sur des preuves, en soutenant le développement et la diffusion d’une information de santé publique claire et cohérente : s’abstenir de consommer de l’alcool pendant la grossesse est la seule voie sûre pour prévenir l’ETCAF. Cette information doit être largement disponible dans tous les pays, répondre aux contextes locaux et être conçue pour faciliter l’accès aux services destinés aux femmes enceintes. En outre, la gestion des facteurs sociaux de la santé devrait s’intéresser tout particulièrement à l’ETCAF, à ses conséquences pour l’individu, la famille et la société et à sa prévention. L’accès à une contraception fiable et abordable est une préoccupation importante à cet égard. Il faudrait donner une plus grande place à la prévention de l’ETCAF dans l’élaboration des politiques de prévention concernant la consommation d’alcool. La responsabilité de la prévention de l’ETCAF ne devrait pas être assumée uniquement par les femmes. La prévention est une responsabilité collective. Les actions devraient se concentrer sur les risques liés à la consommation d’alcool pendant la grossesse, sur l’accès à une contraception fiable, sur l’aide nécessaire pour permettre aux femmes de faire face à leur addiction et de s’abstenir de consommer de l’alcool pendant leur grossesse. Ce soutien inclut l’apport de soins prénataux opportuns, avec compassion et compétence.

Bien que l’information de la population sur l’ETCAF soit élevée dans quelques pays, elle est mondialement très faible. L’évaluation du degré de sensibilisation publique est une base nécessaire aux stratégies de prévention ciblées ou générales. La plupart des pays n’ont pas de données sur la prévalence de l’alcoolisation des femmes pendant la grossesse et pour l’ETCAF ; dans d’autres pays, les données ne sont disponibles que pour quelques zones géographiques ou populations spécifiques. Une recherche sur l’incidence et la prévalence de l’ETCAF devrait être coordonnée à l’intérieur des pays et entre les pays pour guider les efforts de prévention et pour évaluer le succès des préventions spécifiques. Le diagnostic de tout l’éventail des troubles demande une compétence que l’on ne trouve pas dans la plupart des pays.La collaboration internationale dans le diagnostic de l’ETCAF devrait par conséquent être encouragée comme une étape majeure pour acquérir cette capacité diagnostique et relier cette connaissance à la prévention primaire et secondaire.

De nombreuses recherches sur l’ETCAF sont nécessaires. Par exemple, sur les mécanismes fondamentaux génétiques et épigénétiques, qui peuvent soit faciliter, soit protéger de l’ETCAF, et qui ne sont pas encore totalement compris. La recherche fondamentale peut conduire à la découverte de méthodes d’identification plus précise des groupes à risque et de nouvelles possibilités de prévention ciblée. Concernant la recherche appliquée et le diagnostic, il est necessaire d ‘avoir des résultats fiables à partir d’essais de prévention contrôlés de façon à réduire la prévalence et l’incidence de l’ETCAF. Les programmes de prévention doivent inclure des critères d’évaluation de leur efficacité. Des recherches fondamentales et appliquées supplémentaires peuvent accroître les connaissances sur la prévalence et les stratégies de prévention qui soient vraiment efficaces et rentables.

Un certain nombre de mesures pratiques disponibles basées sur des preuves peuvent être proposées dans de nombreux pays, régions ou communautés pour soutenir la prévention de l’ETCAF. Par exemple, des informations générales sur l’ETCAF peuvent être données, à la fois aux filles et aux garçons, dans des milieux scolaires appropriés, en utilisant un matériel d’information validé. Le dépistage de la consommation problématique d’alcool chez les jeunes filles et les femmes en âge de procréer est aussi crucial, car ses résultats pourraient signaler un risque de consommation d’alcool pendant une grossesse ultérieure. Cela peut être réalisé en soins primairespar l’utilisation d’instruments déjà disponibles, validés et faciles à utiliser. Des guides validés de bonne pratique pour le traitement de l’abus d’alcool chez les femmes enceintes sont disponibles dans des travaux publiés (10) et sur de nombreux sites internet. Des documents d’informations sur l’ETCAF sont nécessaires, adaptés à chaque spécificité de langues, de cultures et de systèmes de divers pays et régions. Un tel matériel devrait être mis largement à disposition, et tout particulièrement dans les écoles, les cliniques et les centres de santé maternelle et infantile. Les organisations et organismes de financement nationaux et internationaux devraient soutenir ces activités qui pourraient être organisées dans le cadre de partenariats internationaux

Lorsque plus d’un million de bébés naissent chaque année avec des lésions cérébrales permanentes d’une cause connue et évitable, la réponse doit être immédiate, déterminée, durable et efficace. À différents niveaux, dans chaque société, il est urgent de mettre en place une politique globale d’initiatives et d’actions pour encourager à l’abstinence d’alcool pendant la grossesse et pour prévenir les TCAF.

Nous déclarons que nous n’avons pas de conflits d’intérêts. Nous remercions les participants de la Première Conférence Internationale sur la Prévention de l’ETCAF qui ont contribué à la révision et l’édition de la Charte. Nous remercions tout particulièrement les membres du Comité de la Charte Internationale:Ilona Autti-Rämö, Tatiana Balachova, Diane Black, Sterling Clarren, Regina Amanorbea Dodoo, Elizabeth Elliot, Erickson F Furtado, Akinori Hisashige, Carmen Kreft Jais, Phillip May, Nazarius Mbona Tumwesigye, Jessica Moffat, Tessa Parkes, Edward Riley, Cudore Snell, and Elena Varavikova.

Nous remercions également Nancy Poole, Jocelyn Cook, David Butler Jones, Faye Calhoun, Denis Lamblin et Denise Milnepour leurs commentaires sur les précédentes versions de la Charte.

Nous remercions le Gouvernement de l’Alberta et le Comité Interministériel de l’ETCAF pour le financement qui a soutenu ce travail.

Traduction française réalisée par/ Translated in French by :

Joëlle Balanche*, Alain Fourmaintraux* et Denis Lamblin*.

* SAF France

Références(original)

1 CDC. Fetal alcohol syndrome — Alaska, Arizona, Colorado and New York 1995—1997. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2002; 51:433-435.PubMed

2 May PA, Gossage JP, Kalberg WO, et al. Prevalence and epidemiologic characteristics of FASD from various research methods with an emphasis on recent in-school studies. Dev Disabil Res Rev 2009 ; 15: 176-190. CrossRef | PubMed

3 Warren KR, Calhoun FJ, May PA, et al. Fetal alcohol syndrome : an international perspective. Alcohol Clin Exp Res 2001; 25:202S-206S.CrossRef | PubMed

4 Clarren SK, Salmon A. Prevention of fetal alcohol spectrum disorder: proposal for a comprehensive approach. Expert Rev Obstet Gynecol 2010; 5: 23-30.PubMed

5 Rasmussen C, Andrew G, Zwaigenbaum L, Tough S. Neurobehavioural outcomes of children with FASD: a Canadian perspective.Paediatr Child Health 2008; 13: 185-191.PubMed

6 Popova S, Lange S, Bekmuradov D, Mihic A, Rehm J. Fetal alcohol spectrum disorder prevalence estimates in correctional systems: a systematic literature review. Can J Public Health 2011 ; 102: 336-340.PubMed

7 Institute for Health Economics. Consensus Statement on Legal Issues of FASD. Edmonton : Institute for Health Economics, 2013.

8 Thanh NX, Jonsson E, Dennett L, Jacobs P. Costs of FASD. In: Riley EP, Clarren S, Weinberg J, Jonsson E, eds. Fetal alcohol spectrum disorder: management and policy perspectives. Toronto and Weinham: Wiley-Blackwell, 2011: 45-70.

9 Network Action Team on Prevention from a Women’s Health Determinants Perspective. Consensus Statement – 10 Fundamental Components of FASD Prevention from a Women’s Health Determinants Perspective. Vancouver : Canada FASD Research Network, 2009. http://www.canfasd.ca/wp-content/uploads/2013/02/consensusstatement.pdf. (accessed Jan 28, 2013).

10 Carson G, Cox LV, Crane J, et al. Alcohol use and pregnancy consensus clinical guidelines. J Obstet Gynaecol Can 2010; 32: S1-32.PubMed

a Institute of Health Economics, Edmonton, AB T5J 3N4, Canada

b National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services, Bethesda, MD, USA

“The original and definitive text of this Charter is published in English in The Lancet Global, which is not responsible for translations. The link to the article in Lancet Global is

http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(13)70173-6/fulltext

“La version originale et définitive de la Charte est publié en Anglais dans « The Lancet Global », qui ne peut être tenu responsable des traductions. Le lien pour l’article dans le « Lancet Global » est

http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(13)70173-6/fulltext

Alcool et grossesse : Trop peu de professionnels en parlent

Les membres de SAF France constatent aujourd’hui que les mamans accompagnées par l’association sont encore trop nombreuses à relater qu’aucun professionnel ne leur a parlé d’alcool pendant leur grossesse (contrairement au tabac). Il existe encore des freins à parler du sujet anxiogène et tabou qu’est la consommation d’alcool pendant la grossesse.

Partant de ce constat, SAF France a voulu axé ses démarches sur l’information et la sensibilisation des professionnels de santé et deux résultats en sont ressortis :

- Plus d’une trentaine d’événements verront le jour dans les maternités, cliniques, hôpitaux en France métropolitaine et une centaine dans les DROM dans le cadre du SAFTHON, le 9 septembre. Cette année, le nombre de région a participé au SAFTHON a triplé par rapport à l’année précédente, passant de 3 à 9. Une véritable prise de conscience s’opère. Lien vers le programme du SAFTHON 2019

- Les experts de SAF France ont réalisé une fiche mémo pour tous les professionnels de santé pouvant être en contact avec des femmes. Basée sur le guide « Alcool et grossesse, parlons-en – Guide à l’usage des professionnels », cette fiche donne les clés pour réussir à aborder ce sujet anxiogène et tabou. Elle est téléchargeable et imprimable sur le site internet saffrance.com Fiche Memo

Le contenu de la fiche mémo est tiré du Guide à l’usage des professionnels, édité par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, auquel SAF France a participé à l’élaboration. Ce guide manquant de visibilité, les experts de SAF France ont souhaité retravailler la forme en Fiche Mémo pratique afin de le rendre plus accessible aux professionnels de santé.

Des fiches supplémentaires seront déclinées selon les différents chapitres du Guide